オンライン出張授業開催レポート①

「魚の健康を守る知られざる仕事」にせまる!

海や魚の不思議な世界を作品づくりのヒントに

身近な魚にも、実は多くの“秘密”が隠れています。今年も作品づくりのヒントになるようにと、3名の講師による「オンライン出張授業」を開催しました。全国から合計75校(3,083名)が参加した出張授業の様子を2回にわけて紹介します。第1回は株式会社ニッスイ 中央研究所大分海洋研究センターの北川さんが行った「お魚の健康管理」についてです。

授業1「お魚の健康診断」

講師 株式会社ニッスイ 中央研究所 大分海洋研究センター

北川 健斗

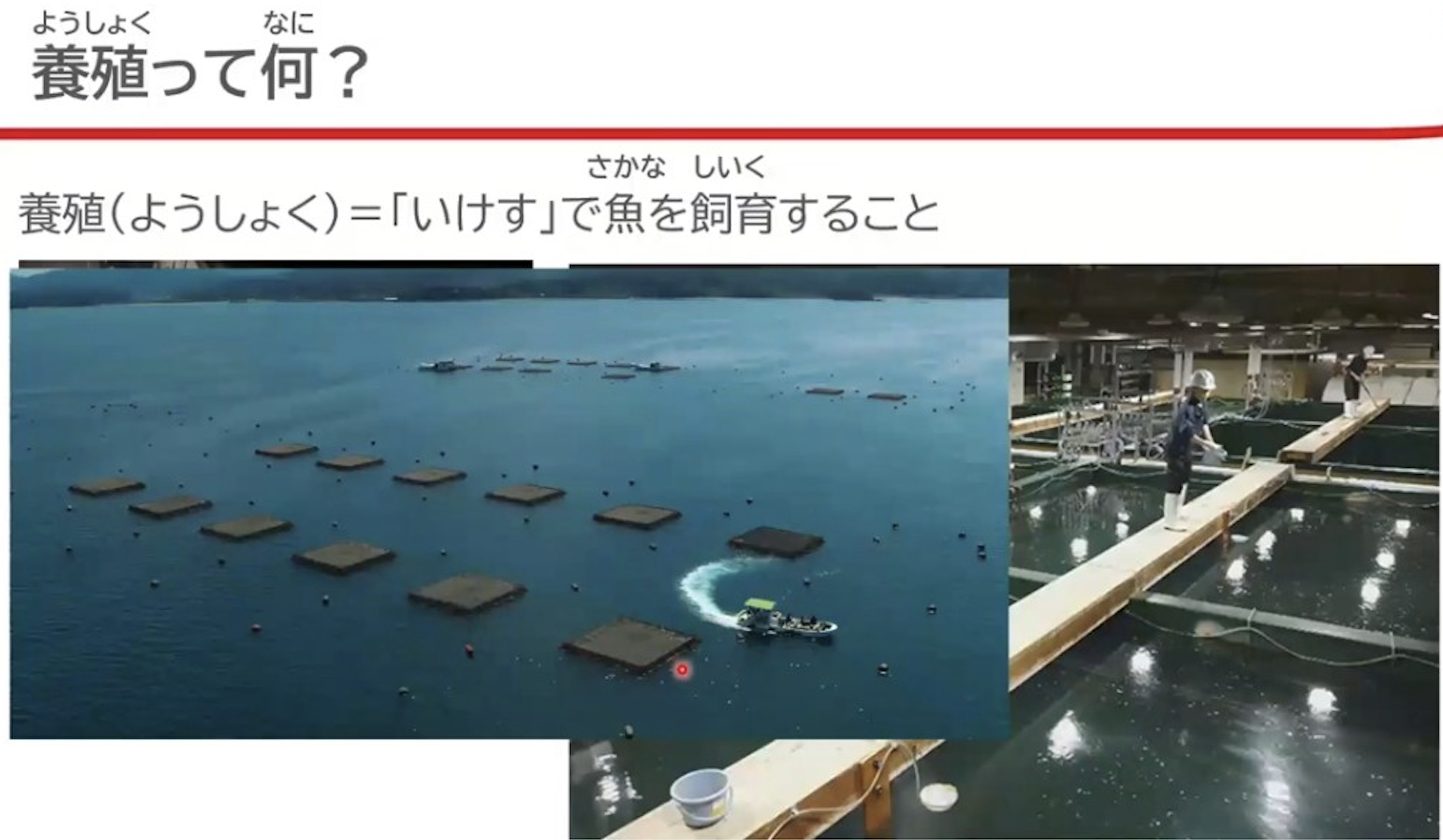

<養殖している魚の健康はどうやって守る?>

私たちは、インフルエンザなどの感染症に備えて予防接種を受けますよね。では、海やいけすで育てられている魚たちはどうなのでしょうか。株式会社ニッスイ 中央研究所大分海洋研究センターの北川健斗さんは「そもそも、魚も病気になるの?」といった疑問に答えるオンライン授業を行いました。

ニッスイは国内外に多くの養殖施設を持ち、ブリやマグロ、サーモンなどの魚を育てており、北川さんはその養殖している魚の健康管理を担当しています。

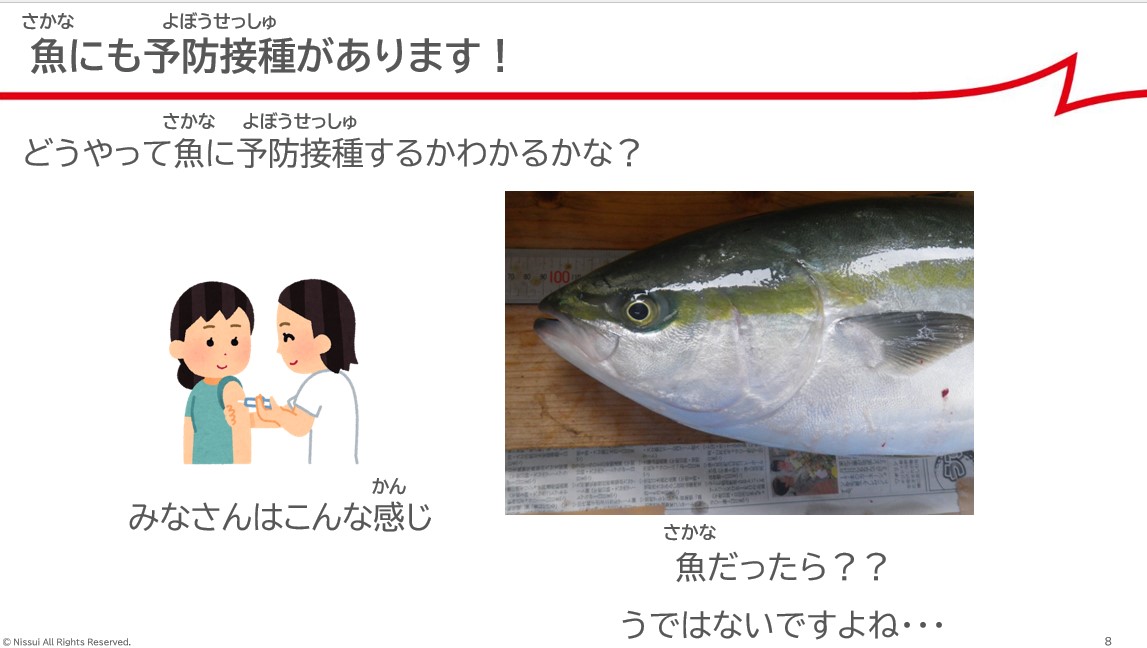

<魚も「予防接種」するんです!>

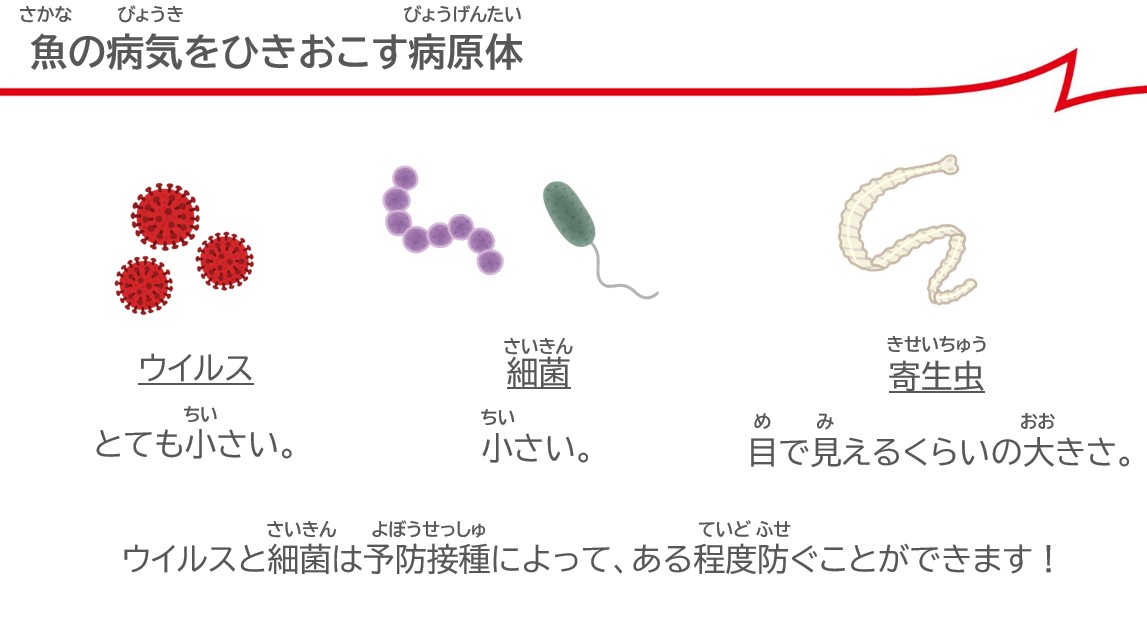

北川さんによると、魚も人間と同じようにさまざまな病気にかかります。特に養殖施設では1匹が病気になると次々に感染が広がるおそれがあります。そのため、何よりも「予防」が重要で、人間と同じように魚も予防接種をするそうです。魚の病気の原因は主に「ウイルス」「細菌」「寄生虫」の3つがありますが、予防接種によってウイルスと細菌が引き起こす感染症はある程度防ぐことができるのです。

「まさに、私たちが予防接種するのと同じ仕組みです。そして、実は魚の予防接種にも、注射が使われるんです」と、北川さんは説明します。

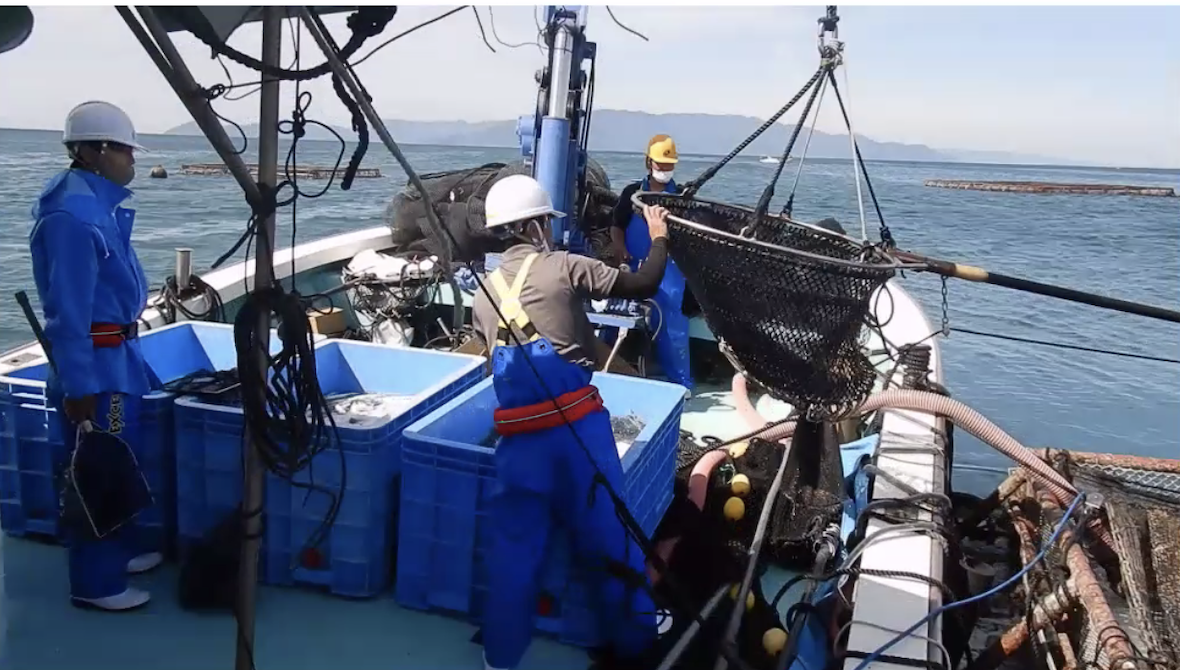

授業では、ブリを例にして予防接種の流れが説明されました。まずいけすにいるブリを一ヶ所に集め、大きな網ですくって船に移します。ブリが暴れ回ると注射ができないので、麻酔で動きを止めてから、専用の注射で一匹ごとにワクチンを接種していくのだそうです。

授業では、ブリに使われる注射器の実物も紹介されました(写真右)。魚のお腹の皮はとても薄く、内臓を傷付けないよう、非常に小さくて細い針が使われます。また、予防接種に使われるワクチンは、魚の種類によって異なることも説明していました。

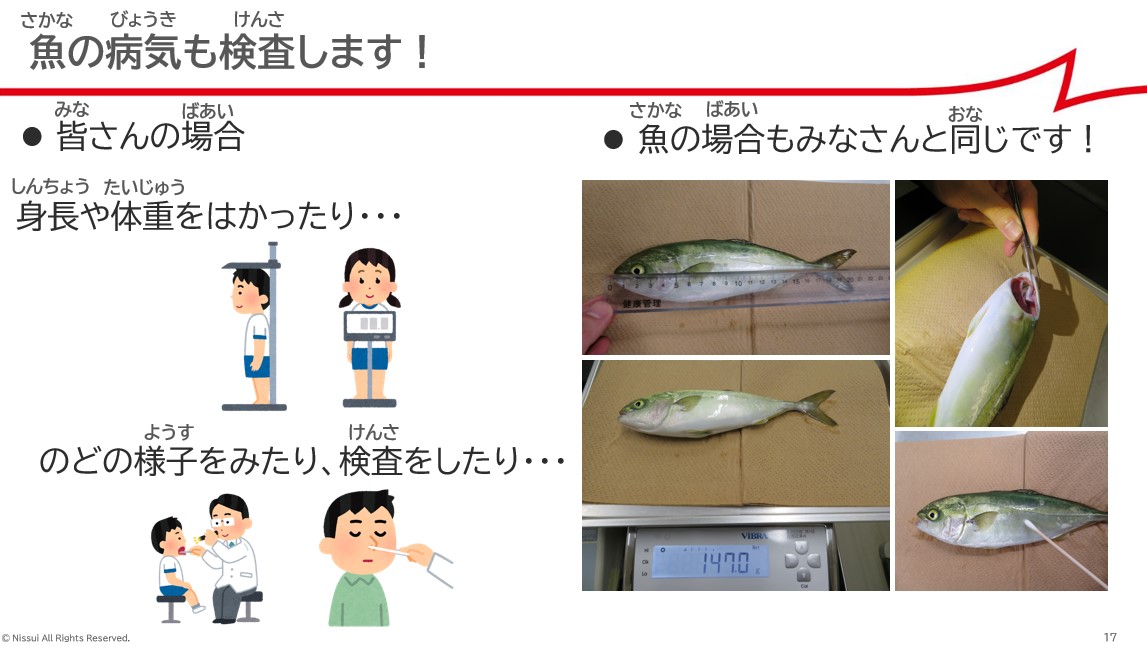

<魚の病気はどうやって見つけるの?>

実はニッスイでは「魚の健康診断」も行っています。

「どのような病気にかかっているかがわからないと、治しようがありません。魚の場合も、様子がおかしいと思ったらまずは原因を見つけてから、治療法や薬を考えます」と、北川さんは話します。

人間が風邪を引いた時に喉を診察するように、魚の「エラ」を調べて感染している病原体を特定したり、体長や重さを測って魚が痩せていないかをチェックしたりと、ていねいな検査が行われているのです。ニッスイは、全国各地にある自社の養殖施設で検査の仕組みを整え、魚の様子がおかしいときは、すぐに調べられるようにしています。

「こうした仕組みがあるおかげで、魚がすくすくと元気に育ちます。ていねいに育てた魚をたくさん食べて、大きく成長してくださいね」と、北川さんは話を締めくくりました。

ぜひ皆さんも、身近な疑問や不思議に目を向けて、自分だけの作品テーマを見つけてくださいね。

<参加した小学校の感想>

(1)高知県高知市立 江ノ口小学校

低学年には少し難しい部分もありましたが、すごくおもしろかったですし、クイズに喜んで参加していました。

(2)佐賀県 玄海みらい学園

玄海町は、真鯛やアジの養殖をしているため、養殖いかだなどは身近に見ていますが、養殖の流れを知る機会は少なく貴重な経験となりました。児童は魚に予防接種をしているということに、一番驚いていました。

(3)鹿児島県薩摩川内市立 可愛小学校

魚の予防接種について初めてのことが多かったので、新たな知識として新鮮でした。次回は養殖漁業など、社会科の視点の話も聞いてみたいです。。