オンライン出張授業開催レポート②

海や魚の世界に目を向けて作品づくりのテーマを見つけよう!

不思議がいっぱいの海や魚の世界には、自由研究のテーマがたくさん隠れています。テーマの見つけ方や調べ方のコツが分かるように、3名の講師による「オンライン出張授業」を今年も開催しました。全国から合計75校(3,083名)が参加した出張授業の様子を紹介します。

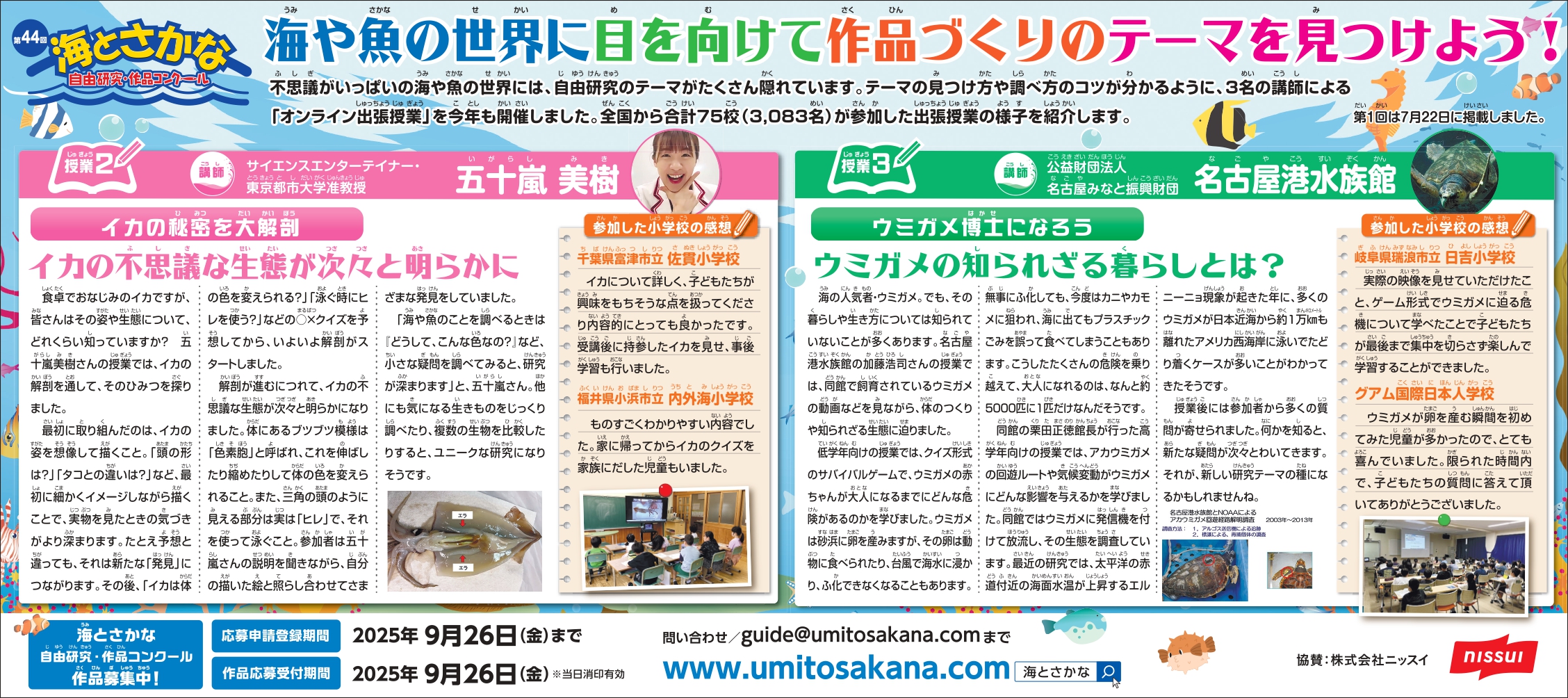

授業2「イカの秘密を大解剖」

講師 サイエンスエンターテイナー・東京都市大学准教授

五十嵐 美樹

<イカの不思議な生態が次々と明らかに>

食卓でおなじみのイカですが、皆さんはその姿や生態について、どれくらい知っていますか? 五十嵐美樹さんの授業では、イカの解剖を通して、そのひみつを探りました。

最初に取り組んだのは、イカの姿を想像して描くこと。「頭の形は?」「タコとの違いは?」など、最初に細かくイメージしながら描くことで、実物を見たときの気づきがより深まります。たとえ予想と違っても、それは新たな「発見」につながります。その後、「イカは体の色を変えられる?」「泳ぐ時にヒレを使う?」などの○×クイズを予想してから、いよいよ解剖がスタートしました。

解剖が進むにつれて、イカの不思議な生態が次々と明らかになりました。体にあるブツブツ模様は「色素胞」と呼ばれ、これを伸ばしたり縮めたりして体の色を変えられること。また、三角の頭のように見える部分は実は「ヒレ」で、それを使って泳ぐこと。参加者は五十嵐さんの説明を聞きながら、自分の描いた絵と照らし合わせてさまざまな発見をしていました。

「海や魚のことを調べるときは『どうして、こんな色なの?』など、小さな疑問を調べてみると、研究が深まります」と、五十嵐さん。他にも気になる生きものをじっくり調べたり、複数の生物を比較したりすると、ユニークな研究になりそうです。

<参加した小学校の感想>

(1)千葉県富津市立 佐貫小学校

イカについて詳しく、子どもたちが興味をもちそうな点を扱ってくださり内容的にとっても良かったです。受講後に持参したイカを見せ、事後学習も行いました。

(2)福井県小浜市立 内外海小学校

ものすごくわかりやすい内容でした。家に帰ってからイカのクイズを家族にだした児童もいました。

授業3「ウミガメ博士になろう」

講師 公益財団法人 名古屋みなと振興財団

名古屋港水族館

<ウミガメの知られざる暮らしとは?>

海の人気者・ウミガメ。でも、その暮らしや生き方については知られていないことが多くあります。名古屋港水族館の加藤浩司さんの授業では、同館で飼育されているウミガメの動画などを見ながら、体のつくりや知られざる生態に迫りました。

低学年向けの授業では、クイズ形式のサバイバルゲームで、ウミガメの赤ちゃんが大人になるまでにどんな危険があるのかを学びました。ウミガメは砂浜に卵を産みますが、その卵は動物に食べられたり、台風で海水に浸かり、ふ化できなくなることもあります。無事にふ化しても、今度はカニやカモメに狙われ、海に出てもプラスチックごみを誤って食べてしまうこともあります。こうしたたくさんの危険を乗り越えて、大人になれるのは、なんと約5000匹に1匹だけなんだそうです。

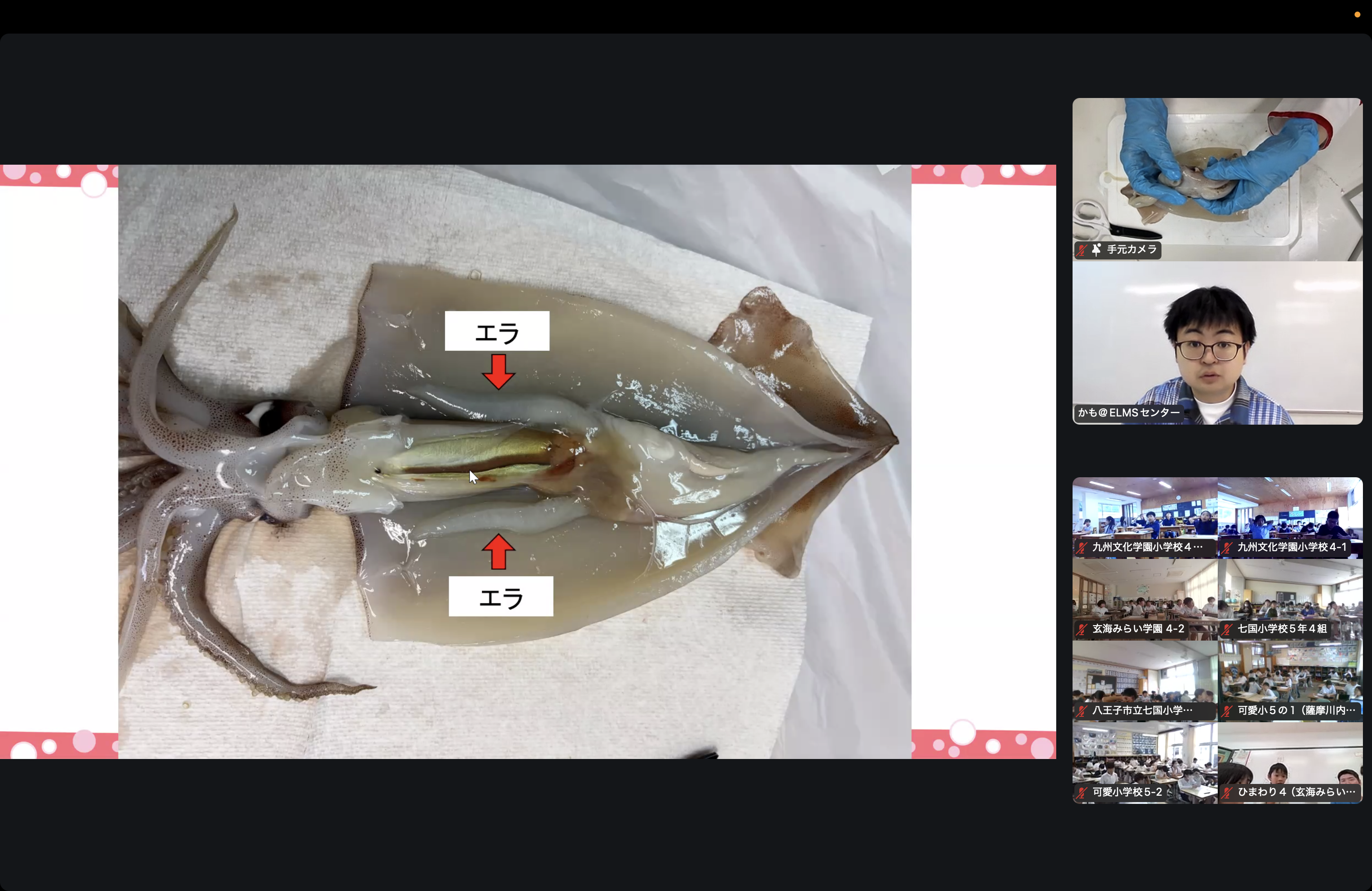

同館の栗田正徳館長が行った高学年向けの授業では、アカウミガメの回遊ルートや気候変動がウミガメにどんな影響を与えるかを学びました。同館ではウミガメに発信機を付けて放流し、その生態を調査しています。最近の研究では、太平洋の赤道付近の海面水温が上昇するエルニーニョ現象が起きた年に、多くのウミガメが日本近海から約1万㎞も離れたアメリカ西海岸に泳いでたどり着くケースが多いことがわかってきたそうです。

授業後には参加者から多くの質問が寄せられました。何かを知ると、新たな疑問が次々とわいてきます。それが、新しい研究テーマの種になるかもしれませんね。

<参加した小学校の感想>

(3)岐阜県瑞浪市立 日吉小学校

実際の映像を見せていただけたこと、ゲーム形式でウミガメに迫る危機について学べたことで子どもたちが最後まで集中を切らさず楽しんで学習することができました。翌日イカの絵をもう一度描かせてみると、より詳しく、リアルに意識して描くことができていて、成長を感じました。

(4)グアム国際日本人学校

ウミガメが卵を産む瞬間を初めてみた児童が多かったので、とても喜んでいました。限られた時間内で、子どもたちの質問に答えて頂いてありがとうございました。